2025年9月

会話分析から学ぶ実践的コミュニケーション

ご専門の内容と、それを授業でどのように展開されているのか教えてください。

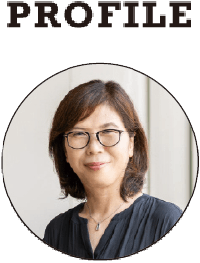

私の専門は、日本語学の中でも「談話分析」と呼ばれる領域です。談話とは、会話や文章など、文を超えた言語のまとまりを指しますが、その中でも、授業では日常的な会話のやりとりを扱う「会話分析」に焦点を当てています。会話にどのような特徴やメカニズムがあるのかを理論的に捉えながら、それを実際のコミュニケーションにどう活かせるかを学生と一緒に考えています。

授業で大切にしていることは何ですか。

理論を一方的に伝えるのではなく、演習や体験を通して得られる「気づき」を大切にしています。例えば、沈黙が生まれる場面を再現したうえで、「なぜ沈黙が気まずく感じるのか」を考えてもらい、私たちが言葉を交わす中でいつの間にか共有している無意識のルールや、会話に内在する仕組みに目を向けさせます。また、学生の中には、何かをお願いすることで相手に負担をかけることへの遠慮や、どのように伝えるかを考えること自体の煩わしさから、言いたいことを飲み込んでしまう人も少なくありません。そうした背景も踏まえ、依頼の表現なども演習課題にしています。例えば「買い物で10円不足したとき、友人にどう頼むか」という設定でグループワークを行ってみると、人によって表現が異なり、それぞれの言葉遣いや心の動きが見えてきます。こうしたプロセスを通じて、丁寧さとは単に正しい敬語を使うことではなく、相手への配慮や気持ちの伝え方と深く関わっていることを実感してほしいと思っています。また、コミュニケーション能力は「人前でうまく話すこと」に限らず、うなずきや相づちなど、聞き手としての姿勢も大きな役割を果たします。学生たちが、「言いづらかったのは自分だけではない」「会話の構造を知ることで、少し自信が持てるかもしれない」と気づき、より前向きに人と関わっていけるような学びを届けたいと考えています。

異文化交流を通して広がる多様性へのまなざし

先生は本学の国際センター長も務められ、国際交流や地域連携にも取り組まれています。

国際センターでは、留学支援や留学生の受け入れ、国際交流に関するさまざまな取り組みを行っています。留学生が安心して学び、学内や地域での交流を通じて、留学生と日本人学生の双方が異文化理解を深められる環境づくりに力を入れています。さらに今年度から、国際センターを含む複数の部署が連携し、「日本語特別プログラム」を開講しました。県内在住の外国人を対象とした地域貢献事業で、日本語能力の向上と交流機会の創出を目的にしています。こうした異文化交流を通して、学生たちには異なる背景や価値観を受け止め、共感する力を育んでほしいと考えています。共感には理解が不可欠です。違いに戸惑っても関わりを諦めず、「なぜそう考えるのか」「どうしたら分かり合えるのか」を想像しながら人と向き合ってほしい。そうした姿勢が、どんな環境でも他者と信頼関係を築き、力強く社会を生き抜く糧になると確信しています。

東北文教大学 人間科学部 人間関係学科 教授。博士(文学)。山形大学大学院社会文化システム研究科修士課程修了、東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。専門分野は日本語学、日本語教育学。研究課題に「接触場面の研究」「日本語学習者の学習環境および学習ストラテジーに関する研究」がある。

- 最新記事

です -

FOCUS

一覧へ戻る -

杉中 拓央

prev≫