2018年3月

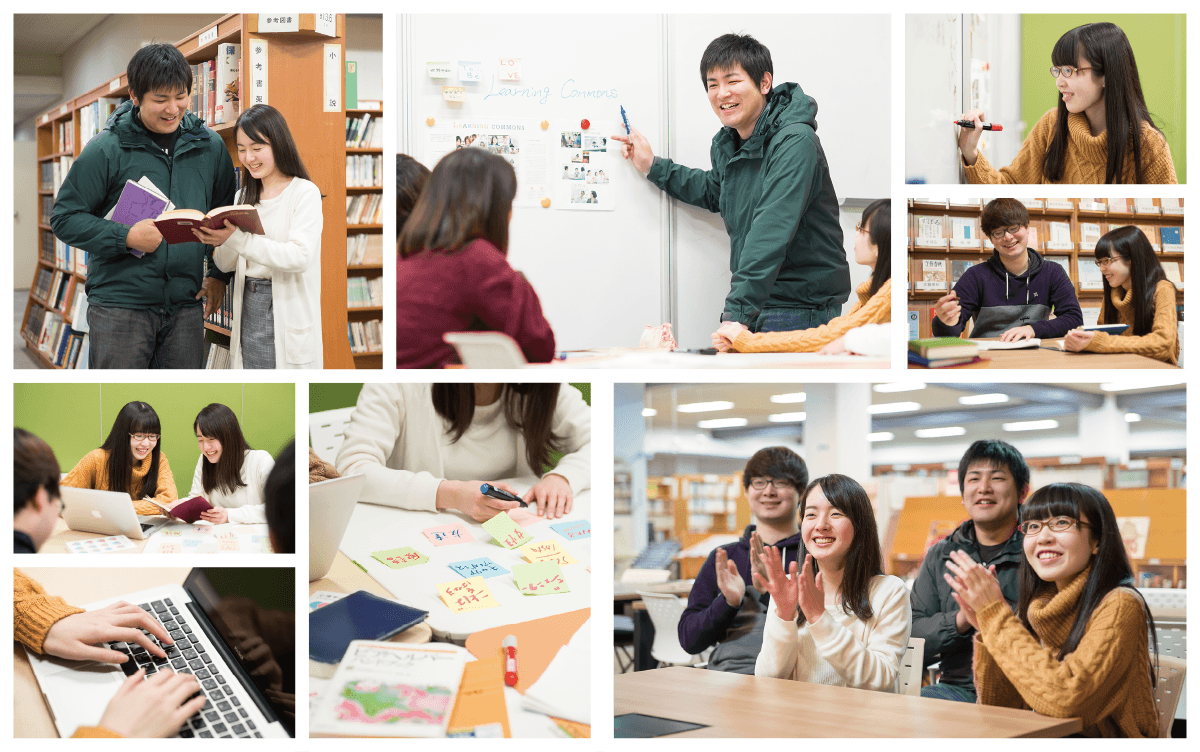

約12万冊の蔵書数を誇り、教育と研究の拠点となっている東北文教大学の附属図書館。今年度から、文献や電子情報を活用しながらディスカッションやグループ学習もできる“ラーニングコモンズ”の設備が新設され、多様な学びの形が生まれています。

”静”と”動”

多様な学習スタイルをサポート

ラーニングコモンズとは、様々なヒト・モノ・コト・情報と出会い、それらを仲間と議論し、発展させていくことにより、新しい学びの可能性を生み出していく学習空間のこと。本学の教育プログラムにおいて主軸となっている、双方向的な学習スタイル“アクティブラーニング”を体現する設備でもあります。

ラーニングコモンズの中核をなしているのは本学の附属図書館。その学習環境は大きく分けて “静” と “動” の2つの空間からなります。静の学習空間は、一人ひとりの空間が壁で仕切られた個人学習スペース。豊富な蔵書や電子情報を活用しながら、自分のペースで研究や課題にじっくり向き合うことのできる空間です。一方、動の学習空間は、複数の学生が集まり、ディスカッションやプレゼンテーションを通して学びを深めるグループ学習スペース。アクティブラーニングの要素が強い、活気にあふれる空間です。静と動、相反するものを両立させ、バランスよく配置することで学生一人ひとりの学習スタイルに柔軟に対応しています。

ラーニングコモンズの設備は図書館以外にも、学生ホールや食堂に設置されています。これらの場所では飲食もでき、リラックスした雰囲気でコミュニケーションを楽しむ学生も多く、学生同士の交流の場としても機能しています。

学内の学習設備が充実したことにより、今まで以上に図書館や学生ホールを利用する学生が増え、各々のスタイルで前向きに学習に取り組む姿が見られるようになりました。学内の様々な場所に、学びと出会いの輪が広がっています。

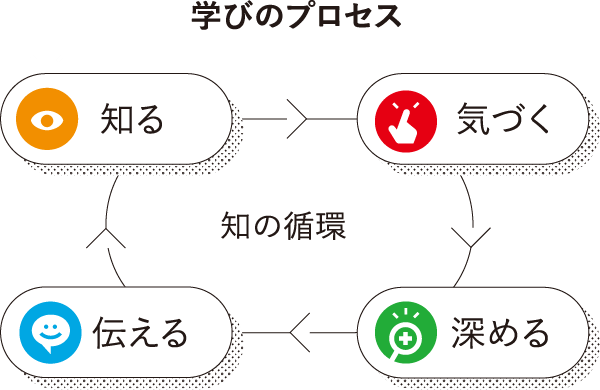

知の循環をつくる

4つの学びのプロセス

学びのプロセスは、大きく4つの場面に分けられます。1つ目は文献や電子情報を使って知識を蓄積する“知る”場。次に、他者との交流を通して様々な発見をする“気づく”場。そしてグループ学習やディスカッションによって思考を“深める”場、さらに深めた知識を多くの人と共有する“伝える”場。これらの学びのプロセスをスムーズに進められるよう支援し、学習の質を高めていくことがラーニングコモンズの果たす役割です。4つの学びのプロセスから生まれる“知の循環”。それは、社会に出ても同じように必要とされるもの。どんな職業においても活かしていけるものです。

使い方いろいろ

ラーニングコモンズの設備

図書館や学生ホール、食堂など、学内の計8箇所に点在する東北文教大学のラーニングコモンズの学習エリア。その一部をご紹介します。

グループ学習エリア

(図書館1階)

6人~12人の比較的少人数でグループ学習ができるスペースです。間仕切り・ホワイトボードがあり、討論や打合せに便利です。またプロジェクターの貸し出しも可能で、プレゼンテーションなどにも活用されています。

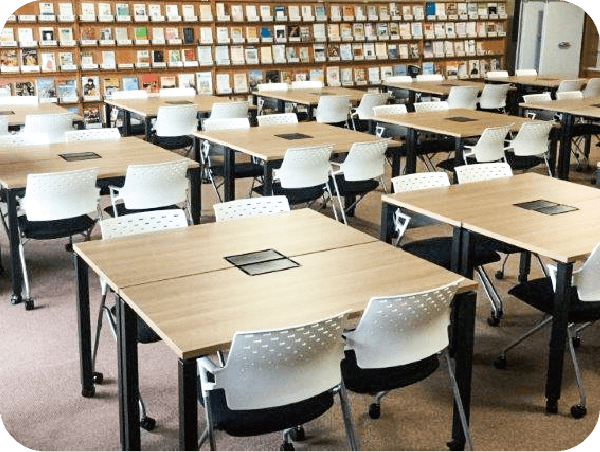

ブラウジングスペース

(図書館2階)

移動可能な椅子とテーブルを60席配置。少人数から大人数までのグループ学習はもちろん、教卓があり授業でも利用できます。近くには学術雑誌や専門図書、絵本のコーナーもあり、中にはここで絵本の読み聞かせの練習をする学生の姿も。使い方は様々です。